第27回「風の博物館 俳句会・講演会」選考結果と、次回のお知らせです

令和7年10月から募集しておりました、

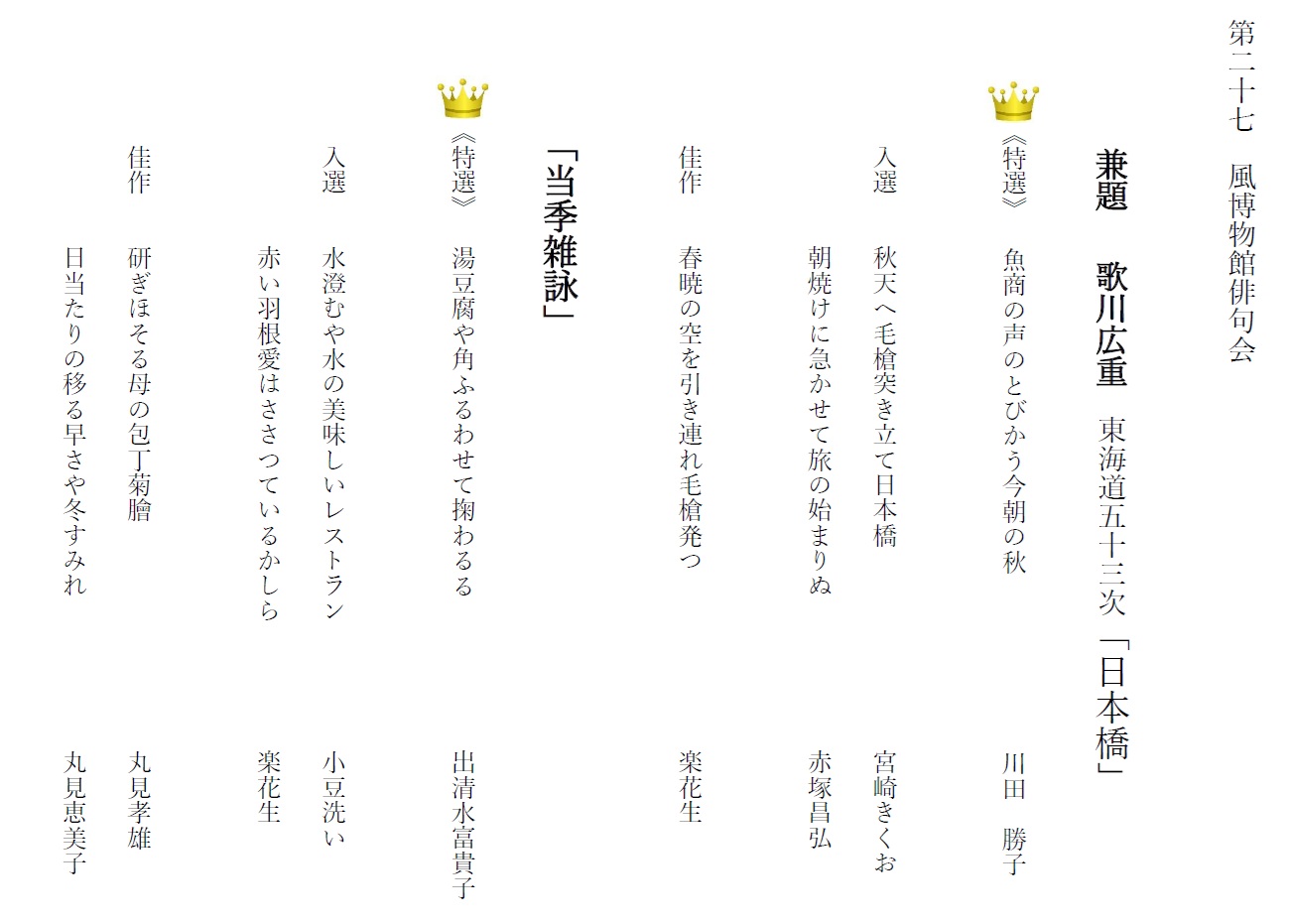

浮世絵がテーマの、歌川広重 東海道五十三次「日本橋」と

当季雑詠におきまして、投句いただき誠にありがとうございます。

先日、参加者による互選にて入選句を決定いたしましたのでお知らせいたします。

第27回「風の博物館 俳句会」入選句

![]()

ご入選されました皆様、おめでとうございます!!

入選作品は、当館のロビーにて展示しております。

ご来館された際は、ぜひご覧ください♪

![]()

第28回「風の博物館 講演会・俳句会」のお知らせ

| 【日 程】 | 令和8年 1月24日(土) |

| 【場 所】 | 風の博物館 |

| 【講演時間】 | 13:00~ |

| 【講演内容】 | 講演会「東海道の宿場、北斎から見るか、広重から見るか」 |

| 【講 師】 | 講師:阿部 真(ライター) |

| 【句 会】 | 14:00~ (参加者による互選) |

【 俳句の兼題 】

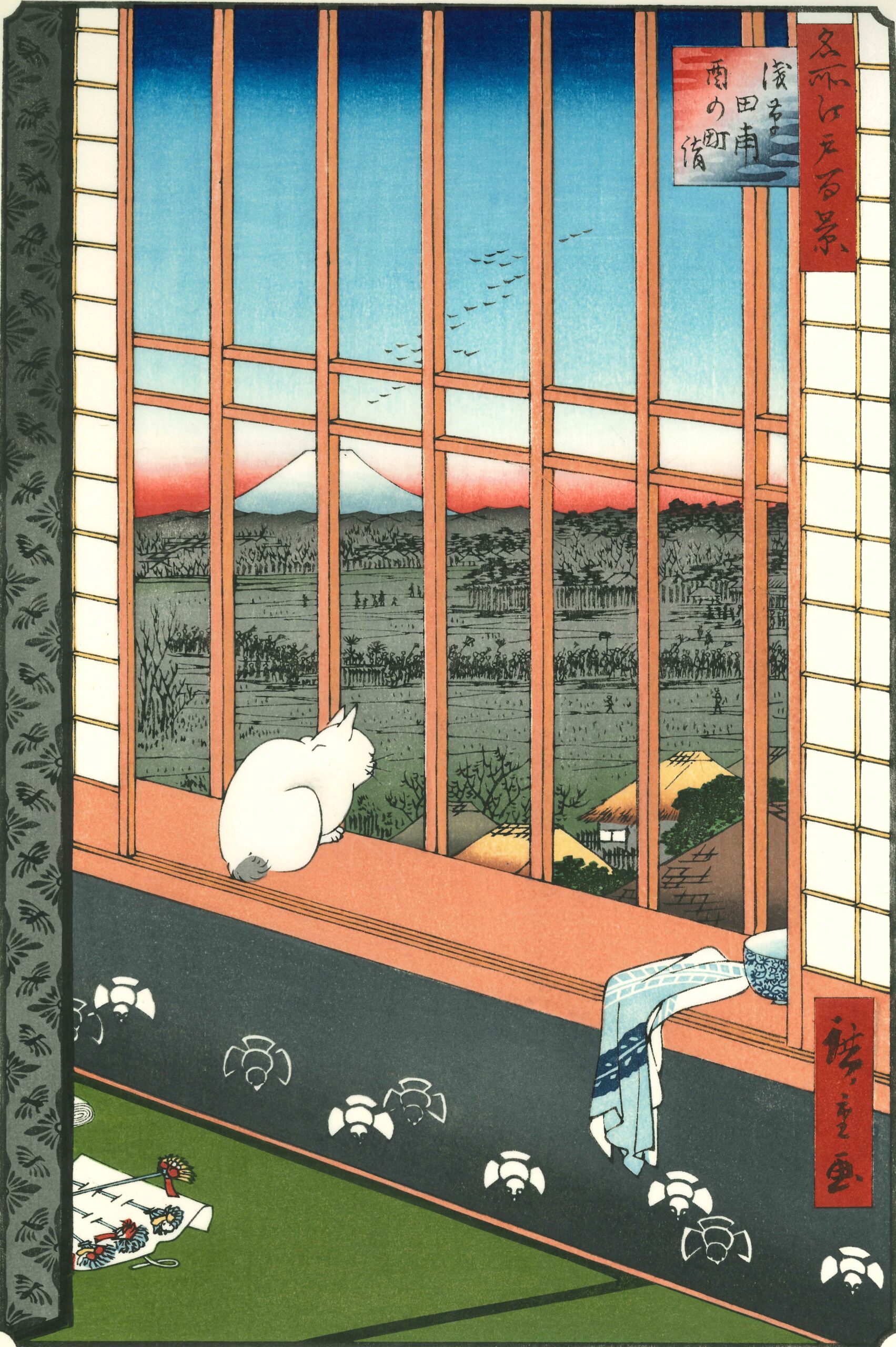

※題材:歌川 広重 名所江戸百景「浅草田甫酉の町詣」を1句、

当季雑詠:2句となります。

※投句の締切日 令和8年 1月19日 (月) ※互選にて行います

【 兼 題 】 歌川広重 名所江戸百景 「浅草田甫酉の町詣」

猫が佇む格子窓の外には田んぼが広がり、

畦道には浅草の鷲神社に向かう人々の行列が描かれています。

大きく描かれた手前の格子窓と、遠くの田んぼや富士山などの

モチーフの大小の対比により遠近感を出す表現や、縦位置の構図は

「名所江戸百景」シリーズの特徴でもあります。

酉の町詣は、11月の酉の日に行われる鷲神社の祭礼のことです。

開運や商売繁盛を願い、熊手などの縁起物を求める人で賑わいました。

酉の市は江戸の秋の風物詩でもありました。鷲神社から近く、

部屋の中に遊女の小道具である簪や手拭いがあることから、

ここが吉原であることがうかがえます。畳の上にある簪をよく見ると、

熊手のデザインです。酉の市のお土産なのかもしれません。

夕日に赤く染まった空に巣に帰る雁の群れが見え、

これから遊女の仕事も忙しくなる時間帯です。窓の外を見つめる猫は、

外の世界に憧れる遊女の気持ちを表しているのでしょうか。

見る人に様々な想像を抱かせる作品です。

![]()

どなたでも参加が可能な句会です!!

風の博物館では、四国では珍しい浮世絵の専門館「歌麿館」

が併設されています。この浮世絵をもっと身近に感じていただくために

「浮世絵」をテーマとした作品を投句していただき、2か月に一度、

句会を開催しております。また、句会の日には浮世絵を育んだ

庶民の文化・江戸文化について

専門家が分かりやすい内容で講演していただきます。

——————————————————————————

月初めに発表する「浮世絵」をテーマにした

兼題を一句、当季雑詠を二句とし、お一人様、三句まで投句できます。

※「当季雑詠」 今の季節の事象であれば何を詠んでも良い事。自由題です。

——————————————————————————

【必要記載事項と投句方法】

① 俳 号

② 投句1(浮世絵をテーマにした句)

※2ヵ月に一度、お題に出されます。

③ 投句2(当季雑詠)

④ 投句3(当季雑詠)

※お一人3句まで、投句できます!

![]()

【 Googleフォーム宛て 】

【 風の博物館宛て 】

【 郵送 】

〒797-1505 大洲市肱川町予子林99番地1

「風の博物館俳句会」係まで

![]()

《お申込み・お問い合わせ先》

風の博物館・歌麿館 (0893)34-2181